【新作レビュー】新ガイドラインは指導を見つめ直すチャンス?市柏の最新練習に見る「新時代の吹奏楽指導」

平成30年12月に文化庁から示された「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」によって、大きな転換期を迎えている吹奏楽界。 そんな中、大反響を呼んだ第1弾から約3年、万を持して発売された市立柏高校吹奏楽部の最新作が今、大きな話題を呼んでいます。

今作では、石田修一先生がガイドライン施行を“これまでの練習を見つめ直すチャンス”と捉え、徹底的に無駄を省いて生み出した『初心者指導』『基礎練習』『本番に向けた練習』を徹底解説。

今回は、一足先にDVDをご覧になったお客様(高校吹奏楽部顧問/匿名希望)に『ここは特に参考になった』と感じた注目ポイントをお聞きし、市立柏高校の最新練習からこれからの吹奏楽指導について迫っていきます。

これまでの慣習や活動を見つめ直すきっかけに

― 勤務先の学校では練習時間や活動、生徒のモチベーションなど、ガイドライン後の変化はありますか?

うちの学校は、ガイドラインの発表以前から同じような校内の規定があったので、特別に変わったことはありません。 これに加えて、勤務校は土曜日も午前授業がありますので、「土曜午後・日曜午前・日曜午後・休日午前・休日午後をそれぞれ1コマと数え、活動コマ数が月の全コマ数の半分を超えないように配慮する」という規定もあります。

ただ、活動に費やす時間が少なくなったことで、活動時間に集中してやらなくてはという気持ちは出てきた反面、部活だけでなくいろんなことに興味をもって生活していることは良いことでありながら、部活にかける気持ちは少し冷めたものを感じることもたります。 関わる時間が短くなった分も、動機付けや関係作りがより大切になってきているなと感じているところです。

― そんな中、最新作をご覧になっていかがでしたか?

今回のDVDは発売してすぐに指導者仲間の中でも話題になっていたので、是非見てみたかったんです。まず、DVDの最大の目的が「できるだけ活動の中にある無駄をなくし、子どもたちが卒業した時に“吹奏楽部でたくさん学んだ”、“吹奏楽部に入ってよかった”と思えるような活動をどう進めていくのか」というところに大変共感しました。

ともすると部活動のガイドラインは、時間が削減されることばかりが注目されて、それまで部活動に打ち込んできた子どもたちの「やりたい」という気持ちを押さえつけるものと捉えられてしまうこともあると思います。もちろん、楽器の上達や音楽の追究には時間がかかるものだと思いますし、やみくもに時間を削ればいいとは思いません。

しかし、目的を持たずにただダラダラと活動することが慣習になってしまっていたり、意味を分からずに形式的にやっているだけになってしまったりしている面も少なくないように思うと、石田先生が「ガイドラインができたことによって、工夫次第でスクールバンドを活性化させる素晴らしいものになる」と言われているように、これまでの慣習を見直し、より活動を活性化させるためのよいきっかけになるのではないかと思います。

新しいことを始めたり、これまでの慣習を改めたりするときには、一筋縄ではいかないこともあるのが当然です。元に戻したいと思ったり、昔を回顧する気持ちになるのも分からなくはありません。また、もっとやりたいと思う子たちの気持ちは大切にしたいですし、上達するにはじっくり時間をかける必要があることも実感として分かります。 ただ、部活動の主役は子どもたちであり、大人はあくまでサポート役です。何のために制定されたガイドラインなのか、なぜガイドラインを作成する必要が出てきたのかを理解して、子どもたちにその意図を伝えることが大人の役割ではないでしょうか。

(上)DVDでは、無駄を改善するために楽器保管庫の見直しから合奏室(音楽室) までのルート確認 、ミーティングのチェック・見直しなどを生徒主体で行う様子が映し出されている。

型にとらわれずに工夫することの大切さを実感

― 新しいガイドラインについては、なかなか変化についていけない先生方や「限られた部活動の時間の中で生徒を指導するにはどうすれば良いのか?」とお悩みの先生方も多いかと思います。指導の現場では、どんな悩みや問題が出てきていると感じますか?

新しいガイドラインで取り上げられていることには、主に次のようなことです。

- 合理的でかつ効率的

- 効果的な活動の推進のための取組

- 生徒の健康管理、事故防止、体罰・ハラスメントの根絶を徹底

- 適切な休養日等の設定

- 生徒のニーズを踏まえた環境の整備

- 学校単位で参加する大会等の見直し

これはどれも当然のことでもあり、大切かつ必要なことである反面、これがわざわざ明文化される背景には、部活動が行われている現場でなかなか実行できていないことも多いということが、残念ながらあげられるわけです。近年団塊世代の教員の大量退職に伴う教員の若返りが進んでいく中で、“工夫”というものが、なかなかできずに指導に悩んでいる顧問の先生も増えてきているように感じます。

また、これまで時間があることに甘えて、何となく部活指導をやってきてしまった中堅教員にとっても、ガイドラインの制定によって“工夫”の必要が出てきたときに、「どこから手をつければよいのか分からない」という悩みもあるように思います。こうした状況の中で、このDVDは初めて顧問になられた先生にとっても、長年顧問をやっているものの指導に行き詰っている先生にとっても、ガイドラインを遵守しながら“工夫”するためのヒントがたくさんつまっていると思いました。

― 指導において、特に難しさを感じる場面はどのあたりですか?

ガイドラインには、「生徒の自主的、自発的な参加」「合理的でかつ効率的・効果的」という言葉が多用されています。当然のことですし、理想の形でもあるわけですが、実際に「生徒の自主性を育てる」「合理的で効率的・効果的」な指導を行うことは、容易なことではありません。 石田先生がDVDの中でたびたび仰っていた「子どもたちが自ら考えて、自ら工夫して取り組んでいける部活動」をつくっていくためにも、このDVDを子どもたちと一緒に見て、初めはこれをそのまま真似してみて、その後で子どもたちのアイディアを取り入れながら、その学校に適した形で運用し、改良を重ねながら伝統をつくり続けていけたらよいのではないかと感じました。

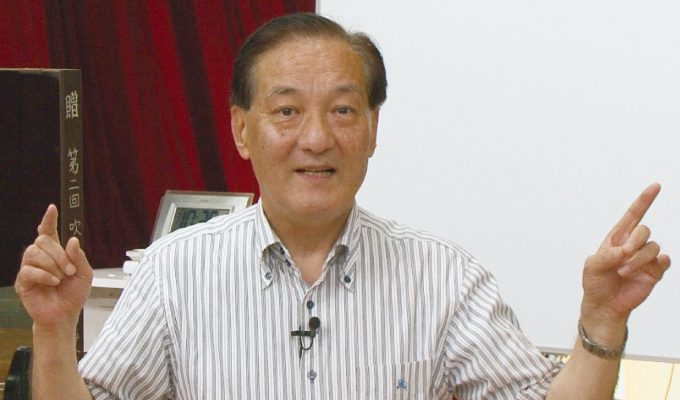

「自主性」とは放任ではありません。と同時に、大人が求める答えにたどり着かせようと「自主性」を演じさせることもまた違います。「自主性を育てる」ということは、教員として根底に思い続けながら、目の前の子どもたちと試行錯誤を繰り返しながら、一緒に積み上げていくことのように思っています。 石田先生も「練習時間が少なければ、カスタマイズ」ということも繰り返しおっしゃっていましたが、型にとらわれずに工夫することの大切さを投げかけられていることも印象的でした。

(上)ガイドラインをいい方向を持っていくために重要なことは「ルーティーンの練習をカスタマイズすること」 と語る石田先生。 やみくもに練習するのではなく、いま必要なものを取捨選択しながら、バンドの現状に合ったルーティーンを見つけ出していくことが大切になる。 DVDでは、石田先生が長い指導生活の中で試行錯誤しながら作り上げたオリジナルの練習方法が事細かに紹介されている。

カスタマイズで効率化できる「基礎練習13のレシピ」

― DVDの中で、印象に残った練習はありますか?

第2巻で紹介されている 「基礎練習 13のレシピ」はとても勉強になりました。 これは石田先生が小・中・高校・大学で様々な練習を試みた結果、効果的だった13のレシピをまとめた基礎練習になります。

②あいうべ体操(1分) ③ピアノを聴いて歌いましょう!(30秒)

④足上げ呼吸(30秒)

⑤楽器に息入れ(10秒×7×1回)

⑥アンブシュアチェック(6秒15楽器=90秒)

⑦ウォーミングアップ(1分)

⑧チューニング(1人20秒×人数)

⑨倍音練習(9分30秒)

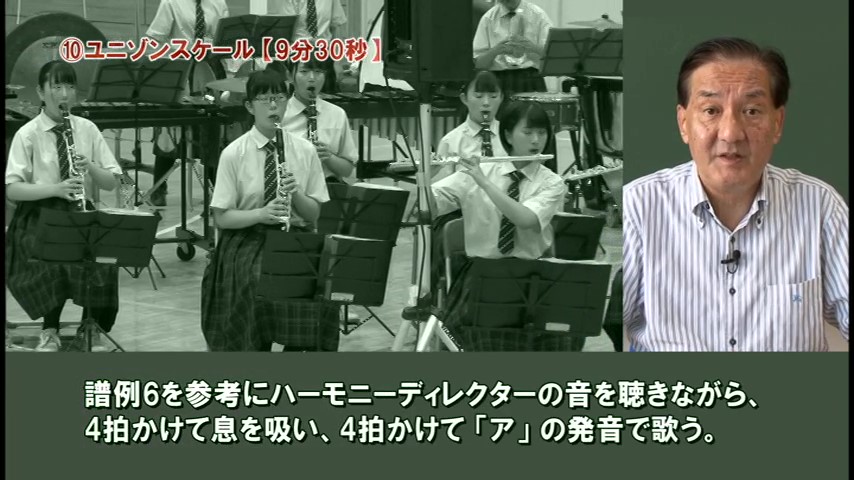

⑩ユニゾンスケール(9分30秒)

⑪通常のスケール(1分30秒)

⑫バトンリレースケール(8分30秒)

⑬コラール練習(6分40秒)

特典の資料に参考の譜例が掲載してあるので、指導初心者の先生方もすぐに 取り入れやすい内容だと思います。続けて行うと40分程度で終わる練習なので、すべてを行うことが難しい場合は学校の現状にあわせてレシピをカスタマイズすることもできるのも嬉しいですよね。

徹底することで時間の効率化につながる「チューニング」

その中でも特に印象的だった練習が3つあります。まずは「チューニング」です。多くのバンドでは、B♭音のピッチのみを合わせるのに多くの時間を割き、結果として合奏になると他の音が合わないということも多いと思います。しかしこの練習のように毎日一人ずつ、その楽器の特徴に応じたパターンで音程の確認をすることで音程の感覚が身に付き、曲の練習に入ってからもピッチや音程のことで注意されるということが減り、時間の効率化にもつながると思いました。

包み込まれるようなサウンドをつくる 「倍音練習」

2つ目は「倍音練習」です。正しい音程、美しい音色、適正な音量を意識しながら、倍音を含んだいい響きを全体で聴き合ってつくっていくという経験を通して、曲の練習でもそうした要素を一人ひとりが意識するようになり、音楽に集中した曲作りをしていく土台を作っていけるようになると感じました。

バンド全体が一つの楽器のように演奏する「 バトンリレースケール 」

3つ目は「バトンリレースケールです」。吹奏楽の楽器はそれぞれ音域が限られていますし、それぞれ音色も違います。それだけに色彩感豊かな音楽をつくることができるわけですが、かといって各楽器が自分勝手に演奏してもいけません。逆に、ピアノという楽器は1つの楽器でオーケストラを再現できる音域の広い表情豊かな楽器です。全く一緒になるわけではありませんが、ピアノの最低音から最高音までをグループに分けて部員全員でリレーのようにつないで演奏することで、これから一緒に音楽をつくろうという意識も芽生えますし、それぞれの楽器の響きの特徴なども感じながら感性を高めていけるいい練習だと思いました。

より効率的で身になる部活動を目指して

― 先生が今、部活動で大切にしたいのはどんな ことですか?

まずは「自分で考え、判断し、試してみる」を楽しむ場づくりです。「与えられることを待つ」のではなく、自分で現在の状況を把握し、今自分にとって必要なことを見つけ、とりあえず実行してみた上で振り返り、改善策を考え、最後実行する…というサイクルを、楽器の練習にも、運営面でも一人ひとりが考えて行える土台をつくりたいです。

二つ目は「自分から動く一人」と「互いの良さを引き出し合える」チーム作りです。

- 目的意識をどのように持たせ、共有していけばよいかを考える

- すぐに答えが出なかったり、失敗したりしてもすぐに諦めることなく、仲間と協力したり、自分で工夫しながら目標に近づいていけるように、どのような環境をつくればいいかを考える

- 自分という存在に自信を持ちながら、同時に他者を尊重し、互いの違いを認め合える雰囲気をつくる

こうした力をつけていくのは時間もかかります。でも、うまくサイクルを回すことができるようになったら、活動時間が少なくなっても、「効率的、効果的」な練習はすることができるようにも思います。

文化庁から出されたガイドラインについても、私たち教員が「ただ上が決めたことだから守ればいいのだろ」と受け身になるのではなく、子どもたちが伸び伸びと楽しく活動し、成長を実感できる部活づくりのために活用していきたいと考えています。

第1弾のDVDは一緒に音を出してみたりすることで、子どもたちが「いい響き」を体感しながら自分たちのサウンドを追究するきっかけをつくれるようなものでしたが、この第2弾は、さらにどう工夫していくことが必要なのかを考えるきっかけとなるものだと思います。このようなDVDに加え、その内容を譜例も含めて丁寧に解説して下さった冊子も特典としてついており、大変助かりました。

部活動という、誰もが平等に音楽に触れるきっかけとなる大切な機会をこれからも守っていくためにも、子どもたちが追い込まれ過ぎず、部活だけに限らず豊かな成長を果たせるように、ガイドラインを遵守しながら、より効率的で身になる部活動の時間を考えていきたいと、改めて思いました。

― 貴重なお話をありがとうございました!

↓↓DVDの詳細はこちら↓↓