【2度目の全国出場決定!!】西関東代表・川口市立青木中学校吹奏楽部に迫る!

西関東吹奏楽コンクール・中学校Aの部が9月3日(土)に行われ、川口市立青木中学校吹奏楽部が金賞を受賞、西関東代表に選ばれました。

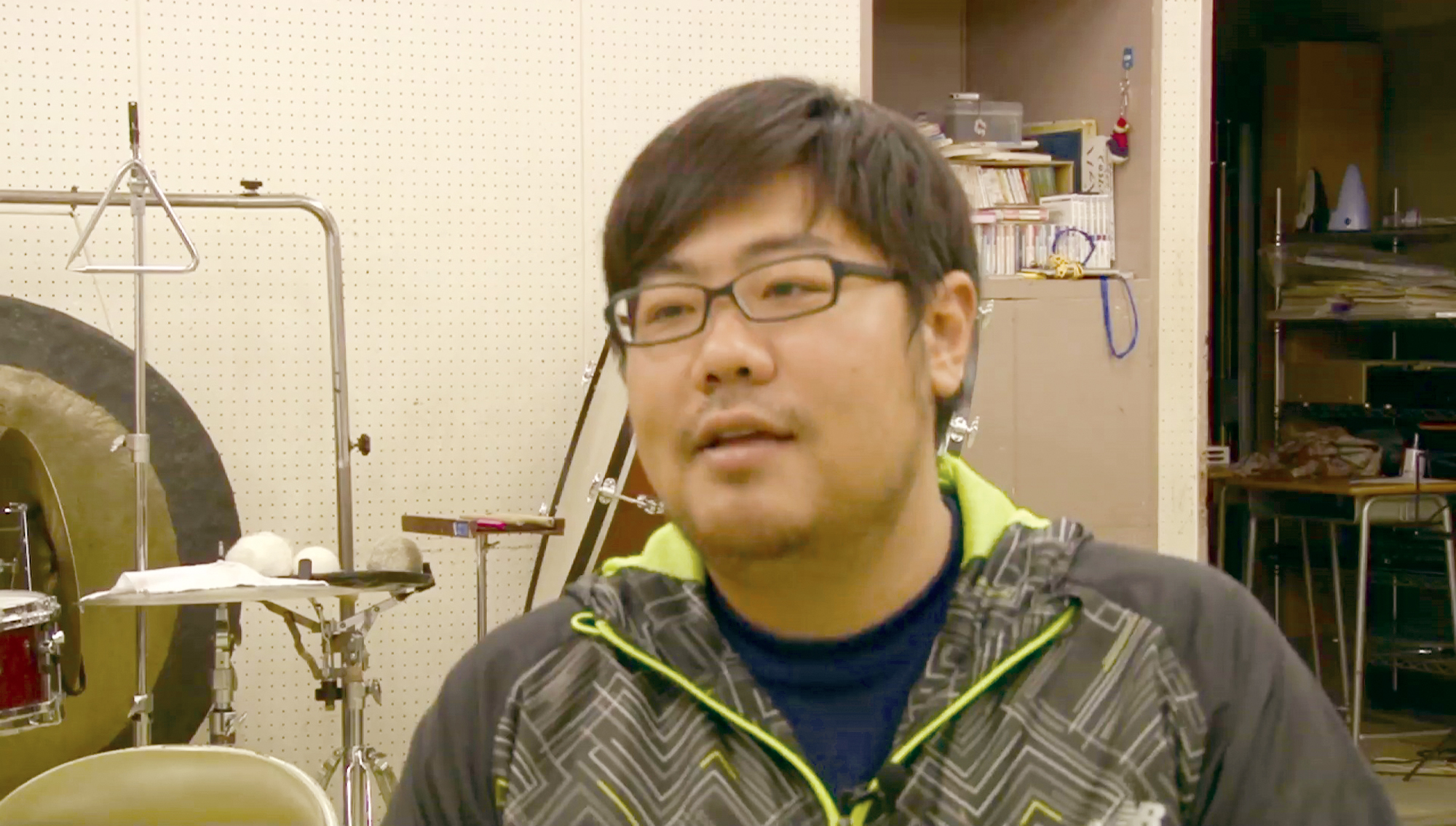

昨年は、赴任2年目にして「奇跡」の全国出場を果たし、今年は最高位得点という堂々の成績で2年連続の全国出場に導いた顧問の中畑裕太先生にお話をうかがいました!

西関東代表としての重みを感じて

――2年続けての全国大会出場、おめでとうございます!

――2年続けての全国大会出場、おめでとうございます!

ありがとうございます!昨年は奇跡の全国出場でしたが、今年は完全に勝ち取った全国でした。

昨年全国を経験したメンバーが3年生となり、もともと持っている技術は高かったことので、心を育てることに力を注ぎ、本番は12分の長丁場となりますので、演奏に耐えられる力、絆を育む心、勉強に打ち込める心、自分を制する心を集団の中で作っていけるように意識しました。

後半だんだんその力もついてきて、部の中がぐっとまとまっていったように感じます。

――西関東吹奏楽コンクールの演奏を振り返っていかがでしたか?

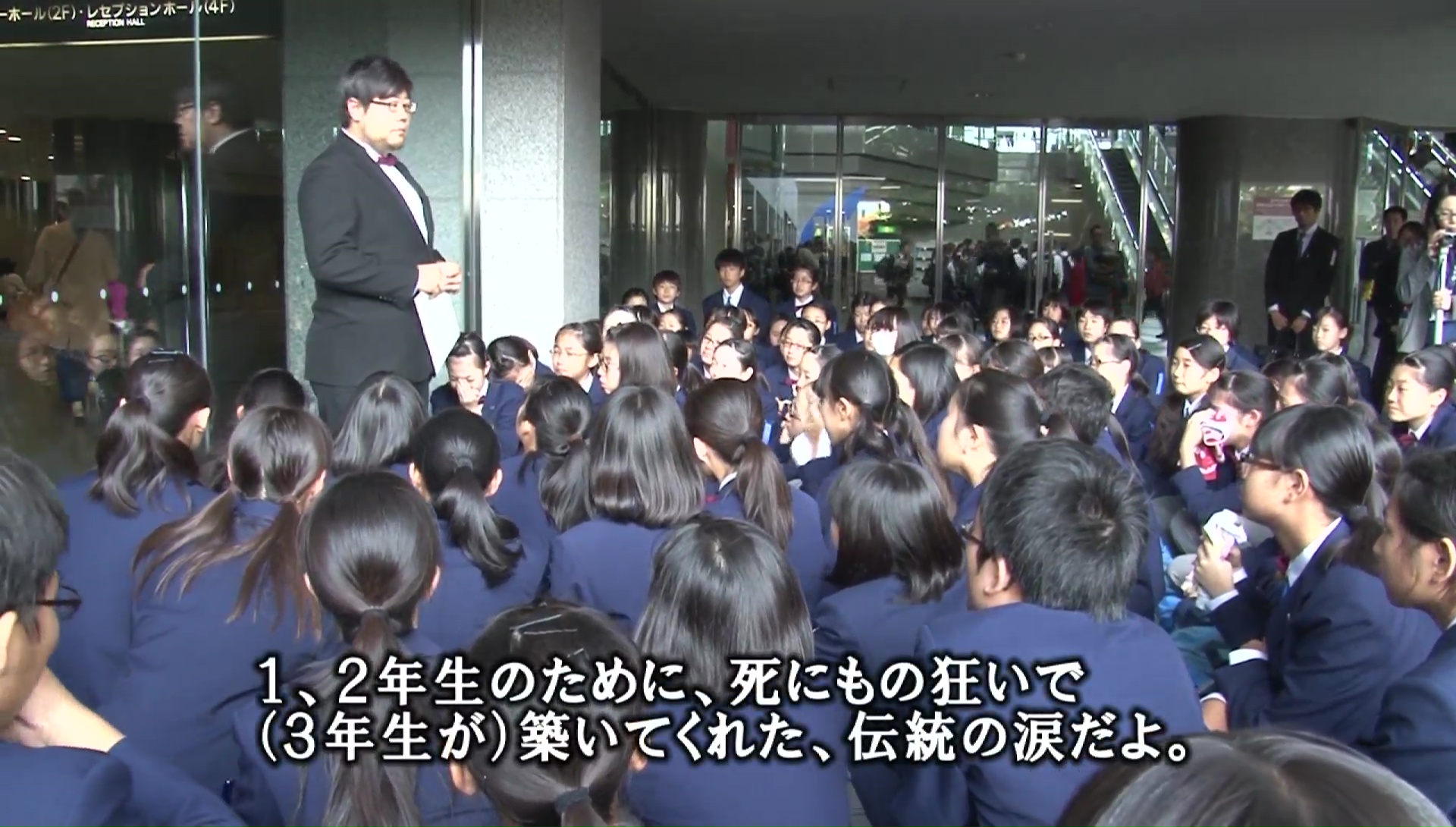

手ごたえはありましたね。これでダメなら、しょうがないなと思うくらい、やるべきことをすべてやった演奏だったので。生徒たちには終わった後、「チャレンジャーなんだから、やるべきことをやったと誇りに思おう。胸張って結果を待ちなさい」と伝えました。

昨年は喜びよりも「いっちゃった」という驚きの方が強かったのですが、今年は狙ってとった金賞なので、結果が出た後は、みんなで喜びを爆発させました。

――昨年の全国大会では密着取材をさせていただきましたが、コンクールと受験との狭間で悩む3年生が印象的でした。今年の3年生はいかがですか?

昨年の3年生を見ているので、今年の3年生は早い時期から今年は全国が終わるまでは引退しないと決めて、頑張ってきました。

コンクールに出場する団体は、どの学校も拍手を全力で送りたくなるような演奏をしています。だからこそ、この代表として全国にいくんだと思うと身が引き締まる思いです。顧問の先生ふぁ定年で最後のコンクールだったり、昨年落ちてそのリベンジをかけてきているかもしれない。本当にいろんな思いを持って来ているので、「その代表という重みを感じよう」と子どもたちに話しました。

だからこそ、出るだけの参加賞だったらやめようと生徒たちには常に話していました。「出るんだったらとことんやる」。2年生にこの覚悟があったからこそ掴めた全国なのかなと感じています。

最大のピンチを経て生み出された「感謝の音楽」

――西関東支部大会では、思わぬトラブルに見舞われたとか。

そうなんです。西関東支部大会が行われた群馬県のベイシア文化ホールは音があまり響かないホールなので、対策を練って、前日の練習は群馬の別の会場をおさえていたのですが、思った以上に音が響くホールで。それで、子どもたちも不安になってしまってしまったんです。

もう本番を翌日に控えているわけですから、移動もできない…さあどうするかとなったときに、前任校の吉身町立吉見中学校のときからお世話になっていたフレサよしみ(吉見町民会館)を思い出して。急いで連絡をとってみると、奇跡的に前日の午後と夜間、当日の午前中が空いていたんですよね。それで、急きょ保護者の方や旅行会社の方にお願いして、群馬の会場から埼玉のフレサよしみに異動して。戻ってきたのが前日の20時頃でしょうか。

そのときばかりは、子どもたちにも「最後に悔いは残したくないし、最善の判断をしたいから、俺のわがままを聞いてくれ」とお願いしました。それが功をそうして、本番の会場もフレサよしみと同じような響き方で、子どもたちも安心して演奏することができました。 普通はありえないことですよね。子どもたちのために、トラック会社や旅行会社、フレサよしみや保護者の皆さんが懸命に動いてくれて。

普通はありえないことですよね。子どもたちのために、トラック会社や旅行会社、フレサよしみや保護者の皆さんが懸命に動いてくれて。

誰のために演奏しているか…もちろん子どもたちは自分のため仲間のためにという想いがあるのですが、こうやって応援してくれる人たちのために演奏しているんだと実感することができました。本当に感謝の音楽ですよね。一人でも欠けていたら、全国出場は決してなしえなかったことですから。

「これぞ青木中!」という演奏を見せたい

――全国大会に向けての課題はどのあたりでしょうか?

課題は演奏面と人間面あるのですが、演奏面は質の向上ですね。同じ形のバックでも、レザーとナイロンや合成皮革では、質が違うと値段が変わりますよね。これと同じで大きく変わることはないけど、全国大会までに質を高めて、まずは課題曲にさらに磨きをかけていかなければいけないと思っています。

西関東支部大会と同じように、本番を想定して、同じように演奏できる環境を整え、昨年よりさらに厳しい練習をしていくつもりです。

うちの今年のキーワードは「苦しいときこそ声を出せ」なんです。体力的にも精神的にもピークに達したときに、お互いに励まし合いながら頑張っていける、そんな部活動にしたいですね。

うちの今年のキーワードは「苦しいときこそ声を出せ」なんです。体力的にも精神的にもピークに達したときに、お互いに励まし合いながら頑張っていける、そんな部活動にしたいですね。

行きたくても行けなかった学校があって、その代表として全国大会に行かせていただくので、「今経験している困難を誇りに思おう」と生徒たちには話しています。奇跡は2回は起こらないけど、努力は裏切らない。とにかく一つ一つ積み重ねていくことですね。

――全国大会では、どんな演奏を聴いてもらいたいですか?

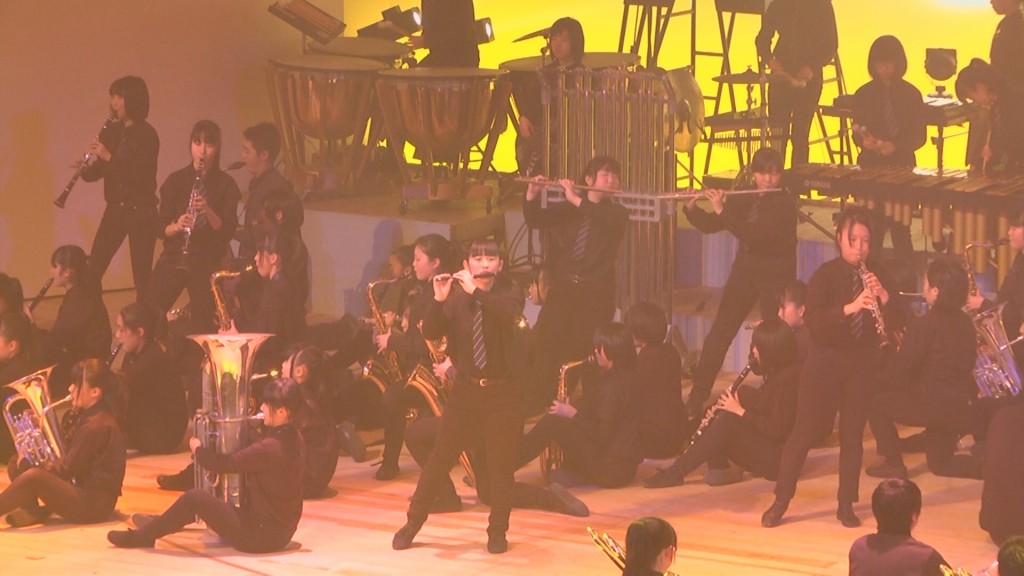

本番では「本当にやりたいことをやろう」と生徒たちには話しています。西関東までは選抜大会なので、そのためにある意味、どうしてもやりたいことをセーブした音楽表現になってしまう部分があるので、名古屋では、思い切って挑戦していきたいですね。

目の前に大流が見えるような、うねりのある音楽と、キラキラしたサウンド感を是非味わってほしいと思っています。激戦区である関東の代表として、「これぞ青木中!」という演奏を見せたいです。

急成長の裏側にあった知られざるストーリー

順風満帆に見えた新天地での指導

川口市立青木中学校(以下・青木中)は埼玉県にある公立中学校で、硬式テニス部や水泳部、卓球部を筆頭に、毎年関東大会や全国大会に数多く出場するスポーツ強豪校の一つです。

そんな輝かしい運動部の活躍の裏で、地区大会でもなかなか賞が取れず、苦労していた吹奏楽部を変えたのが、若き指導者・中畑祐太先生でした。

中畑先生は、吹奏楽の強豪校である東京の小平市立小平第三中学校の出身。

当時は今のように全国常連校ではなかったそうですが、吹奏楽の楽しさに目覚めた野球少年は、その後、めきめきと頭角を現し、高校2年生のときに全国大会を経験。

翌年、部長として挑んだコンクールで全国に行けなかった悔しさから、一転、音楽大学への進学を目指すこととなります。

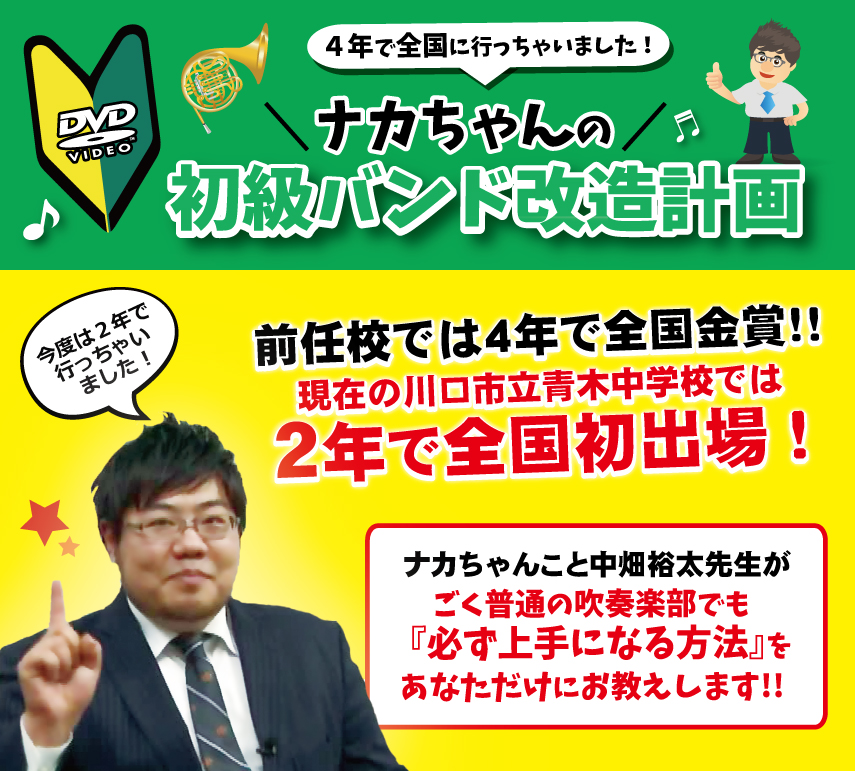

中畑先生がどのような経緯で指導者となったのか、どのようにバンドを導いていったのかは、指導実践コラム「ナカちゃんの吹奏楽指導☆奮闘記」をご覧いただければと思いますが、初任校である吉見町立吉見中学校を4年で全日本吹奏楽コンクール金賞に導き、現在の青木中では赴任2年目となる昨年、全国大会に初出場(銅賞)、そして今年、自身としては3度目となる全国への切符を手にしました。

順風満帆に見える指導者としての歩みですが、これまでの道のりには様々な悩みやトラブル、越えなければいけない壁がありました。

バンドを根本から変える「行動4原則」

バンドを根本から変える「行動4原則」

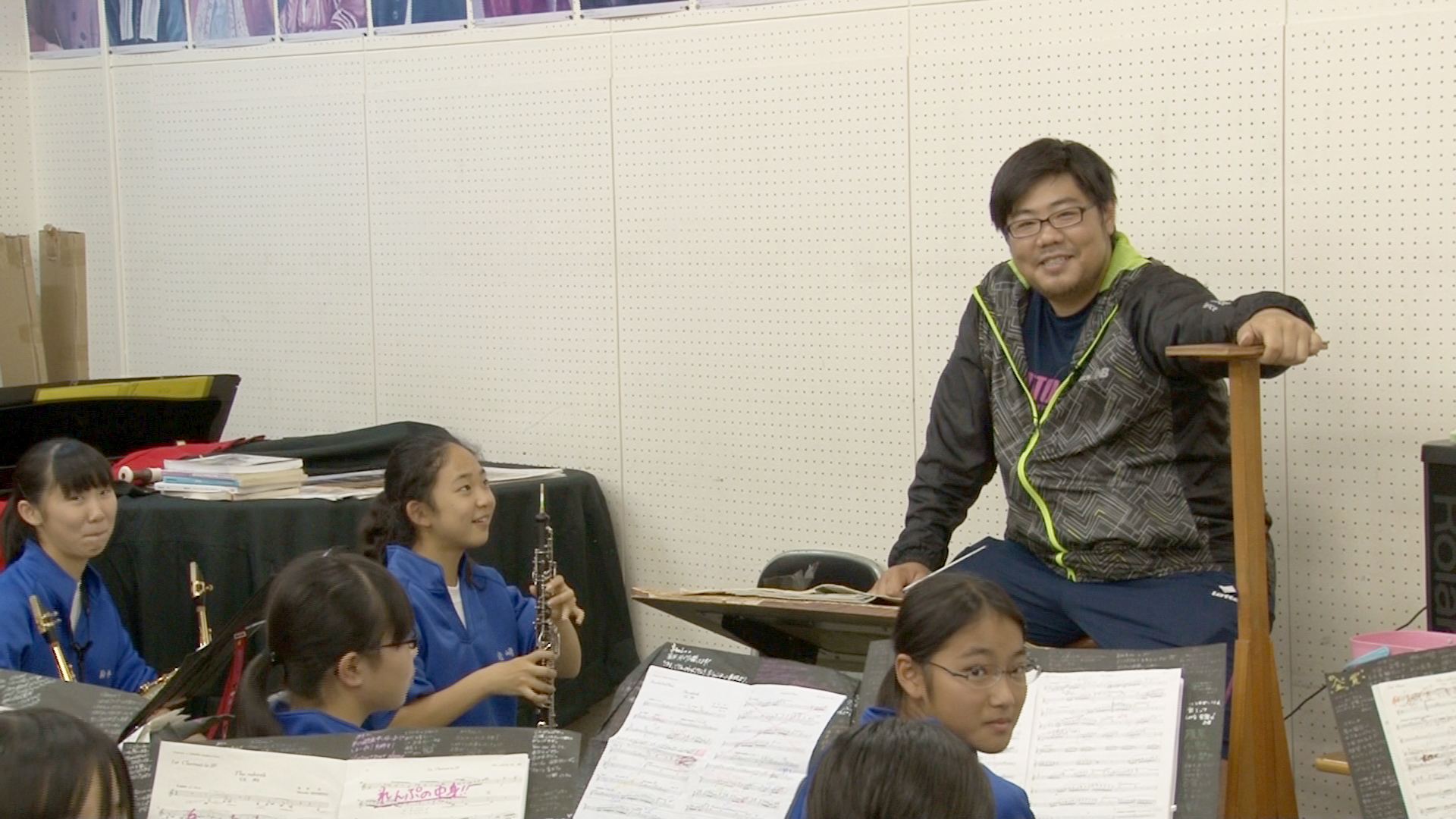

どちらの学校でも、赴任してすぐに取り掛かったのが「行動4原則」。

「演奏力は練習によって上がりますが、吹奏楽部は部活動なので、演奏以外の部分、音楽以外の部分で吹奏楽部をまず変えることが絶対条件だと思っています。

吹奏楽部は演奏する部活動ですが、ただ楽器の技術だけが伸びても、決していいバンドとは言えません。挨拶、返事、素早い行動、目をしっかりと見て話を聞くことは特に徹底して教えてきたつもりです。

こういった細かいことをきちっと実践することで、普段なかなか感じ取ることのできない気遣いやこだわりを感じ取り、集団としての力を伸ばし、それがすべて演奏技術の向上へとつながっていきます」と中畑先生。

このこだわりは、DVD「ナカちゃんの初級バンド改造計画」でもたっぷりと収録されています。

「どのバンドもあると思うのですが、顧問が変わるということは子どもたちにとってはすごいことで、優秀な先生が来ようが、そうでない先生が来ようが、やはり前の先生の血が流れているので、気持ちが合致という点で苦労があり、なかなか同じ方向を向くこと自体が大変なところがありました」(コラムより抜粋)

新しい環境に戸惑っていたのは生徒たちも同じでした。

昨年部長を務めていた関戸花帆さんは当時の部内の雰囲気をこう振り返ります。

「初めはたぶん部員全員が『挨拶?返事?なんで早歩きしなきゃいけないの?』と思っていたと思うんです。

先生対生徒全員という構図で、今から思えばありがたいことなんですけど、そのときは納得することはできなかったです」

関戸花帆さん(左から2番目)

地道な努力が実を結んだ1年目の夏

初めから上手くいくわけがないのは分かっていたけど、異動先の学校でどのように生徒たちの信頼を勝ち得ていくか、行動4原則の大事さをいかに教えていくか…中畑先生は大いに悩みます。

そんな2014年の夏、いよいよ青木中での最初のコンクールを迎えます。

「このとき、先輩たちみたいに地区大会銀賞で終わるんだろうなと思っていたら、地区大会を突破することができて。そのとき、『中畑先生のやり方は正解だったんだ』『やってきたことは間違っていなかったんだ』と気づくことができたんです」(関戸花帆さん)

同部は今まで突破できなかった地区大会で金賞に輝き、県大会でも銀賞を受賞。これが転機となり、同部は中畑先生のもとで大きくまとまり、飛躍していくことになります。

「奇跡」ではなく「必然」だった全国出場

2015年、同部は県大会銀賞から飛躍的にステップアップし、地区大会、県大会、そして怒涛の勢いで西関東大会を突破。本人たちも驚くような「奇跡」の出場を果たします。

ただ、ここにきて急成長してきたバンドだからこそのある問題が浮き彫りとなりました。

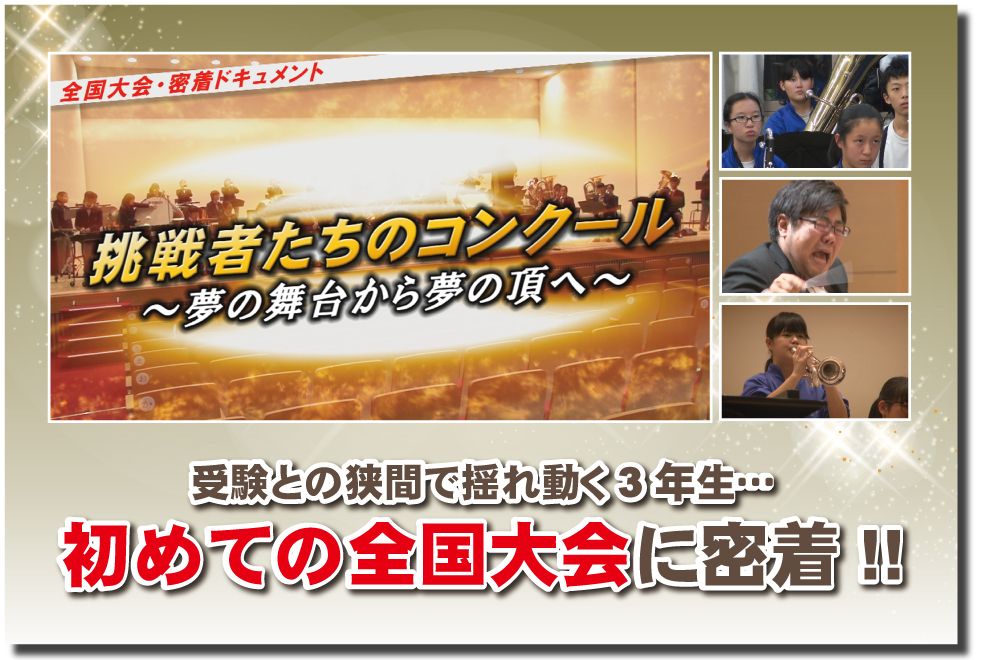

「コンクールでは3年生の受験との両立が大きな課題となりました。青木中学校は昨年度まで県大会を突破したことがない学校だったので、西関東大会に出場したことで、8月の後半もコンクールの練習という、初めての経験を子どもたちはすることになったわけです。

3年生はコンクールを頑張りたいという想いはもちろんあるけど、受験もある。その葛藤の中で、塾に行きたい子、行きたくない子、部活動を頑張りたい子、頑張りたくない子の温度差が顕著に出てきました」(コラムより抜粋)

受験とコンクールとの狭間で揺れる3年生と同部の軌跡は、全国大会・密着ドキュメント「挑戦者たちのコンクール~夢の舞台から夢の頂へ~」にも描かれています。

初めての全国大会で銅賞と涙をのんだ同部にとって、今年にかける想いは人一倍強いものがあります。

初めての全国大会で銅賞と涙をのんだ同部にとって、今年にかける想いは人一倍強いものがあります。

昨年のコンクールメンバーの8割が3年生ということもあり、今回のインタビューでも中畑先生の一言一言に「今年こそ」という想いを感じ取ることができました。

「奇跡」ではなく、確実に掴みにいた「必然」の舞台で、彼女(彼ら)たちは同部の歴史に新たな一ページを刻みます。

10月22日、名古屋の地で開催される全日本吹奏楽コンクールの中学校前半の部。

最後のトリを飾る同部の演奏に、是非ご注目ください!

【お客様の声】現在高校の吹奏楽部顧問をしています。最近なかなか部活へも顔を出せず、部員は力のある子が多いにもかかわらず、演奏が良くならずに悩んでいました。その時に目に入ったのがこのタイトルでした。藁をもすがる想いで購入し、すぐに見ました。演奏前にすべき大切なことがたくさん出てきて、原点に戻ることが解決の早道だと思いました。初心に返って一からやり直そうと決意を新たにしました。

【お客様の声】現在高校の吹奏楽部顧問をしています。最近なかなか部活へも顔を出せず、部員は力のある子が多いにもかかわらず、演奏が良くならずに悩んでいました。その時に目に入ったのがこのタイトルでした。藁をもすがる想いで購入し、すぐに見ました。演奏前にすべき大切なことがたくさん出てきて、原点に戻ることが解決の早道だと思いました。初心に返って一からやり直そうと決意を新たにしました。

青木中学校を全国大会に導いた

中畑先生の指導法に興味を持ったあなたに…

中畑先生の指導実践コラムはこちら

全国大会の軌跡を綴った密着動画はこちら

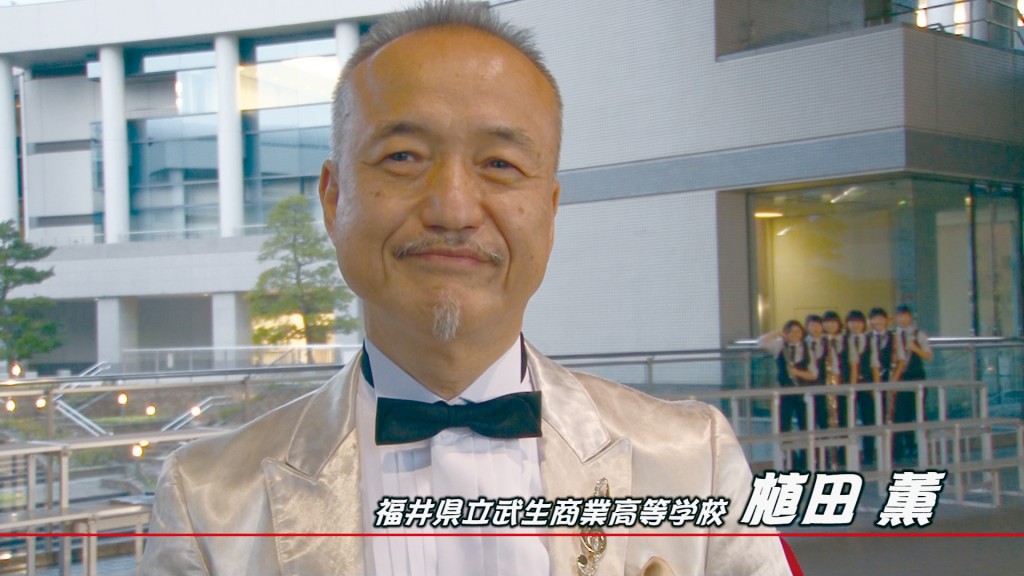

――4年連続4回目の全国大会出場、おめでとうございます!

――4年連続4回目の全国大会出場、おめでとうございます! しかも今まで、日本ではシエナ・ウインド・オーケストラくらいしか演奏したバンドがいないというのも大きなポイントでした。

しかも今まで、日本ではシエナ・ウインド・オーケストラくらいしか演奏したバンドがいないというのも大きなポイントでした。

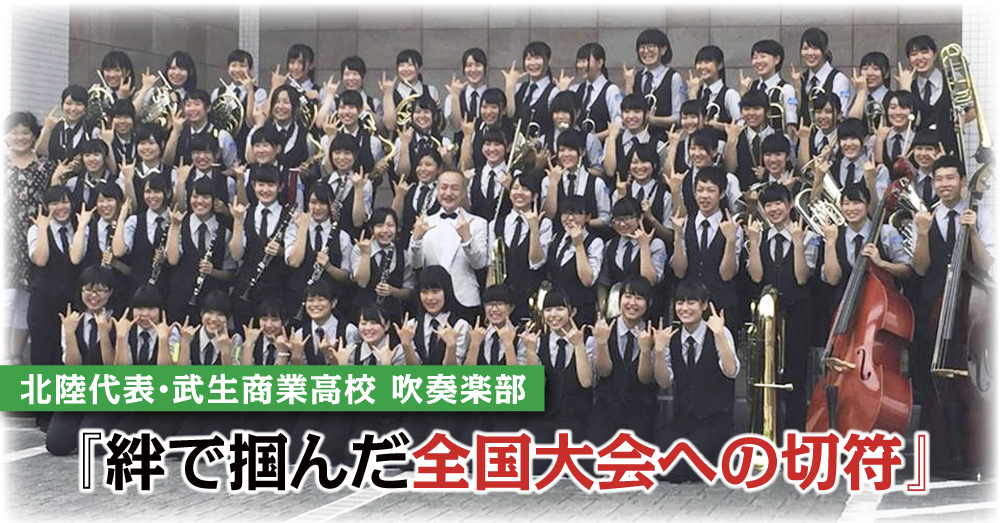

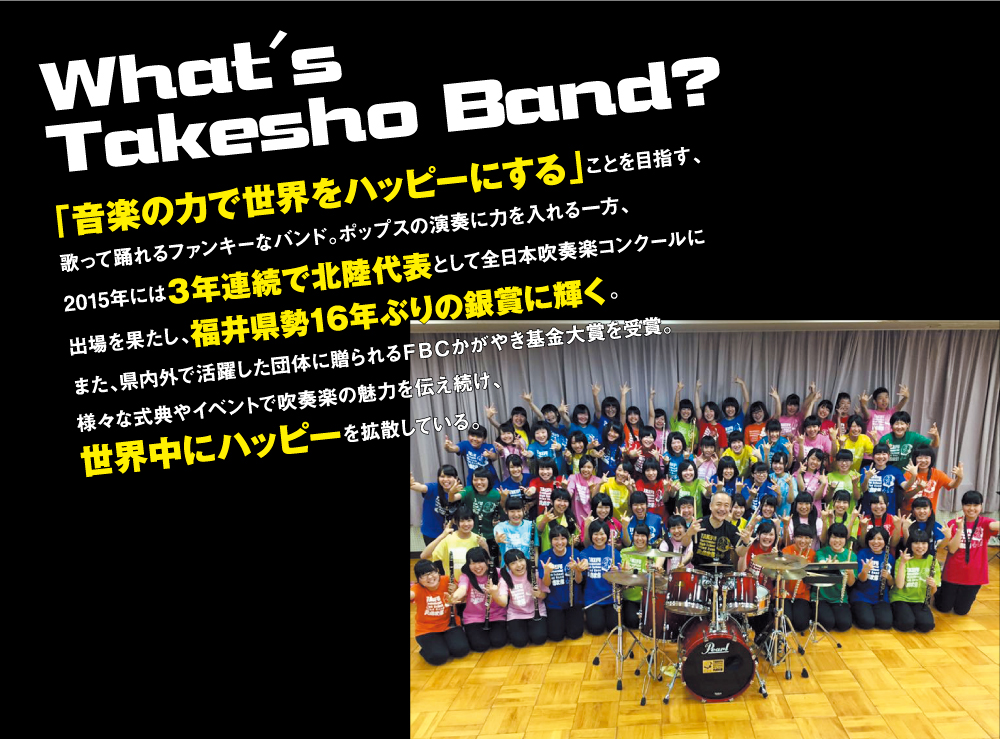

広々とした田園地帯と吉野瀬川を臨む福井井県越前市の校舎で、唯一無二のグルーヴ感あふれる音楽と、チームワークを磨いている武生商業高校吹奏楽部。

広々とした田園地帯と吉野瀬川を臨む福井井県越前市の校舎で、唯一無二のグルーヴ感あふれる音楽と、チームワークを磨いている武生商業高校吹奏楽部。

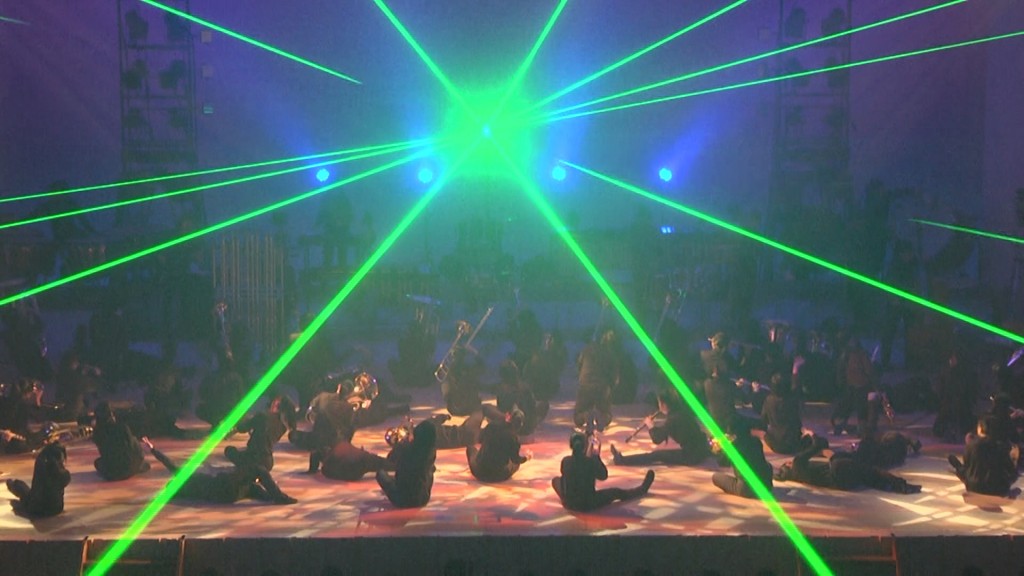

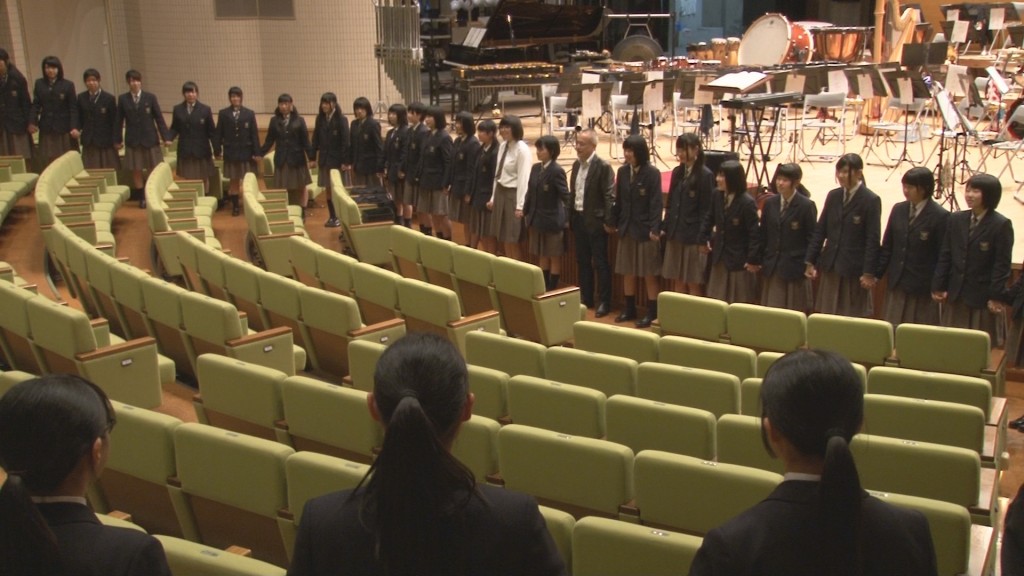

全国大会の取材時も、たくさんの絆を感じる場面に出会えました。

全国大会の取材時も、たくさんの絆を感じる場面に出会えました。